Absoluter vs. Relationaler Raum

Was die Frage nach der Ontologie des Raumes betrifft, lassen sich u.a. zwei Grundpositionen unterscheiden:

(1) Absolutismus (auch: "Substantialismus"): versteht den Raum als eine Entität sui generis, die sowohl vom Beobachter als auch von den darin stattfindenden Objekten und Vorgängen unabhängig existiert. D.h. insbesondere, es kann einen leeren Raum geben.

Bildhaft kann der absolute Raum als ein Behälter gedacht werden (Container-Metapher), in ihm kann sich etwas befinden, oder er kann leer sein. Er selbst aber wird als absolut und gegeben angesehen. Ein absolutistisches bzw. substantialistisches Raumverständnis geht also davon aus, dass der Raum nur eine Randbedingung seines Inhaltes ist, und basiert daher auf einem unterstellten Raum-Körper Dualismus.

Historisch bedeutsame Vertreter einer absoluten Raumansicht waren u.a. Ptolemäus, Kopernikus, Kepler, Galilei und Isaac Newton. Die klassische Physik, insbesondere die klassische Mechanik, gründen auf der Vorstellung eines absoluten Raumes. Inzwischen wurde die klassische Physik jedoch von der Quantentheorie und von der Relativitätstheorie überholt und ist in die moderne Physik übergegangen. Damit einher kam auch ein neues Raumverständnis, das insbesondere Albert Einstein prägte, in dem er den absoluten Raum (und die absolute Zeit) durch eine dynamische Raumzeit ersetzte. In jener Raumzeit hängt der Raum (und die Zeit) nun sowohl vom Beobachter, als auch von der Verteilung und Bewegung der enthaltenen Materie ab. Heutzutage vertritt kaum ein Physiker mehr eine absolute Interpretation des Raumes.

Der Absolutismus kann als eine Form des Realismus angesehen werden, denn hier wird der Raum als unabhängig von Beobachtern und Sachverhalten real charakterisiert. Eine Position, die einen leeren Raum behauptet, ist per se substantialistisch.

(2) Relationalismus: versteht den Raum als eine Art Zwischenraum ohne eigenständigen Realcharakter, der nur in Folge aller möglichen Lagerrelationen von Körpern existieren kann. D.h. insbesondere, es kann keinen leeren Raum geben.

Metaphorisch kann man sich den relationalen Raum als die Löcher in einem Netz vorstellen, ohne das Netz bzw. ohne die Körper könnte es sie nicht geben. Die Existenz eines relationalen Raumes ist nur relational zur gleichzeitigen Existenz von Körpern denkbar. Ein relationales Raumverständnis zu haben bedeutet folglich, dass der Raum das Produkt der möglichen Lagebeziehungen zwischen Körpern ist, und basiert daher gewissermaßen auf einem Raum-Körper-Monismus.

Historisch bedeutsame Vertreter einer absoluten Raumansicht waren u.a. Kues, Bellarmin, Leibniz und Ernst Mach.

Der Relationalismus kann als eine Form des Reduktionismus angesehen werden, denn hier wird der Raum auf die Lagebeziehungen von Körpern zurückgeführt.

Im Folgenden soll die historische Debatte um den ontologischen Status des Raumes näher beleuchtet werden.

a. Platon vs. Aristoteles

In Umrissen deutet sich schon zwischen Platon und seinem Schüler Aristoteles die Debatte zwischen absoluten und relationalen Rauminterpretationen ab. Platon spricht im Timaios von der „Chora“ als der „Amme des Werdens“. Neben den platonischen Ideen ist sie ein zweites Prinzip der kosmischen Schöpfung, das Formen in sich aufnimmt, ihnen Ort und Ausdehnung verleiht und bei alldem stoffliche Funktion übernimmt.

Im Zentrum des aristotelischen Denkens steht demgegenüber kein allgemeiner Raumbegriff, sondern viel mehr spezifische Überlegungen zu den Konzepten

„Ort“, „Bewegung“ und „Unendlichkeit“. Der Ort eines Körpers wird als die Grenze der umgebenden Körper gedacht (und jedes Ding hat einen natürlichen Ort). Aristoteles folgert hieraus u.a., dass es, modern gesprochen, kein Vakuum geben könne. Der Raum besäße keinerlei von den Körpern abgelöste, stoffliche Natur. Mit diesem Wissen im Hinterkopf lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass Aristoteles ein Vordenker der relationalem Rauminterpretation war, während Platon Aspekte des absoluten Raums vorweggriff.

b. Descartes

Die neuzeitliche Raumdebatte beginnt, wie so viele Fragen, mit René Descartes. In der kartesischen Metaphysik findet man eine scharfe Trennschärfe zwischen res cogitans und res extensa, einer denkenden und einer ausgedehnten Substanz, womit Descartes das physische Sein mit der wesentlichen Eigenschaft der räumlichen Ausdehnung charakterisiert. In seiner Principia Philosophiae (1644) greift Descartes wesentliche Motive der aristotelischen Auffassung auf:

»Die Worte „Ort“ oder „Raum“ bezeichnen nämlich nicht etwas von dem darin befindlichen Körper Verschiedenes, sondern nur seine Grösse, Gestalt und Lage zwischen anderen Körpern. Um diese Lage zu bestimmen, müssen wir auf die anderen Körper sehen, die wir dabei als unbewegt annehmen, und je nachdem man dabei verschiedene beachtet, können wir sagen, dass die Sache zu derselben Zeit sich bewegt und sich nicht bewegt.«

(Descartes (1644), II, 13)

Im Anschluss an diesen klar relationalistisch wirkenden Passus stellt Descartes eine weitere bemerkenswerte Betrachtung, über die unterschiedliche Beurteilung der Bewegungszustände eines Passagiers auf einem fahrenden Schiff vom Bezugsstandpunkt des Schiffs oder der Küste aus, an. Dieser Abschnitt endet mit:

»[…] dass es keinen festen und bleibenden Ort für irgend eine Sache in der Welt

gibt,

es sei denn insofern er durch unser Denken bestimmt ist«

Descartes hatte Galileis Arbeiten gelesen und teilte (offensichtlich) dessen Einsicht in das Relativitätsprinzip der Bewegungen. Die Annahme eines absoluten, ausgezeichneten Bezugssystems, eines absoluten Raumes etwa, war und ist inkompatibel mit diesem Relativitätsprinzip, weswegen allein Descartes schon gezwungen war einen relationalen Raum anzunehmen. Im weiteren Verlauf der Principia entwickelte Descartes seine Wirbeltheorie der kosmischen korpuskularen Materie, die es ihm gestattete, die Erde einerseits als bewegt, anderseits auch als ruhend zu denken, ohne sich dabei in inhärente Widersprüche zu verstricken. Es war wohl intendiert, dass Descartes mit dieser heute obskur klingenden Theorie auch dem galileischen Konflikt mit der Kirche aus dem Weg gehen wollte.

Die späteren Arbeiten Isaac Newtons zum Raum und zur Gravitation entwickelte dieser in kritischer Auseinandersetzung mit Descartes. Beispielgebend für die Wissenschaftsgeschichte und gesamte neuzeitliche Naturwissenschaft war jedoch, dass Descartes versucht hatte, seine Naturphilosophie auf Prinzipien zu gründen, wobei das erste und zweite Prinzip zusammengenommen eine beinahe wörtliche Vorwegnahme des Newtonschen Trägheitsgesetzes darstellen. Den Mangel einer mathematisch präzisen Fundierung dieser Prinzipien bei Descartes gleicht Newton dann in seinen eigenen Philosophiae naturalis principia mathematica (1686) gründlich wieder aus.

Obzwar vorherstehende Ausführungen dies suggerieren, kann die kartesische Metaphysik des Raumes nicht eindeutig als relationalistisch identifiziert werden. Der springende Punkt ist, dass für Descartes räumliche Ausdehnung als das eigentliche Attribut des materiellen Seins fungiert. Dies kann man geradezu als Identitätsthese von Raum und Materie verstehen, und dann fällt infolgedessen auch die Unterscheidung der beiden Grundpositionen Absolutismus und Relationalismus.

c. Leibniz vs. Newton

Eine paradigmatische Gegenüberstellung zwischen relationalistischem und substantialistischem Raumverständnis findet sich im berühmtgewordenen Briefwechsel zwischen Leibniz und Newton (bzw. Clarke) in den Jahren 1715-16. Dabei vertritt Leibniz die relationalistische und Newton eine substantialistische Auffassung bezüglich des Raumes.

Leider kam es nie zu einem direkten Austausch zwischen den beiden Geistesgrößen. Dafür hatten sich die beiden zu sehr in ihrem erbitterten Prioritätsstreit bezüglich der Entdeckung der Infinitesimalrechnung verrannt. Und insbesondere Newton hatte seinen enormen Einfluss geltend gemacht, Leibniz in England faktisch zur persona non grata zu erklären. An Newtons Stelle und als sein Sprachrohr trat der englische Theologe und Philosoph Samuel Clarke als Briefkorrespondent auf. Die Debatte in Form von fünf Briefen von Leibniz und entsprechenden Antworten von Clarke findet auf wenigstens drei Ebenen statt: einer religiös-theologischen, einer physikalischen und einer metaphysischen Ebene, wobei uns hier nur die letzteren beiden interessieren.

Betrachten wir als erstes Newtons Position, die wir in kompakter Formulierung im Scholium über Raum und Zeit der Principia finden. Newton stellt dem kartesischem Bewegungsrelativismus die (uns mittlerweile geläufige) Unterscheidung von absolutem und relativem Raum gegenüber:

»Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich. Der relative Raum ist ein Maß oder ein beweglicher Teil des ersteren, welcher von unsern Sinnen, durch seine Lage gegen andere Körper bezeichnet und gewöhnlich für den unbeweglichen Raum genommen wird.« (Newton (1686), S. 25–26)

In Newtons substantialistischer Konzeption stecken mindestens zwei wichtige Elemente:

(I) Die Vorstellung eines Äthers, der ein universelles Bezugssystem für

sämtliche Bewegungsvorgänge liefert.

(II) Der eigenständige Realstatus des Raumes.

Offenkundig reichen diese zwei Annahmen über das Galileische Relativitätsprinzip hinaus, welches besagt, dass der Bewegungszustand eines Körpers allein relativ, also bezogen auf andere Körper, und nie absolut angegeben werden kann. Newton akzeptierte dieses Postulat zwar für den Bereich kräftefreier Körperbewegungen (Kinematik); für das Auftreten von Kräften (Dynamik) vertrat er indes eine andere dem Relativitätsprinzip entgegengesetzte Position: Einige dynamische Effekte, namentlich die Trägheitseffekte, können nach Newton nur durch Rekurs auf einen absoluten Raum begründet werden. Denn es ist gerade die wesentliche Aussage des Trägheitssatzes, das geradlinige gleichförmige Trägheitsbewegungen nur durch eine kräftefreien Fall charakterisieren, wohingegen krummlinige Bewegungen (Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge) umgekehrt von der Einwirkung äußerer Kräfte herrühren.

Die Einführung des absoluten Raumes gestattete Newton zwischen einer, wie er sagt, „wahren“ Bewegung gegenüber dem absoluten Raum und einer bloß „scheinbaren“, relativen Bewegung zu unterscheiden. Um nun den wahren Bewegungszustand eines Körpers zu ändern, sind laut Trägheitsgesetz äußere Kräfte aufzubringen. Newton zeigt dies anhand zweier Experimente, die er im Scholium diskutiert, und in denen er das Auftreten von Trägheitskräften in rotierenden Bezugssystemen betrachtet. Das bekanntere der beiden ist das zuerst erörterte Eimerexperiment:

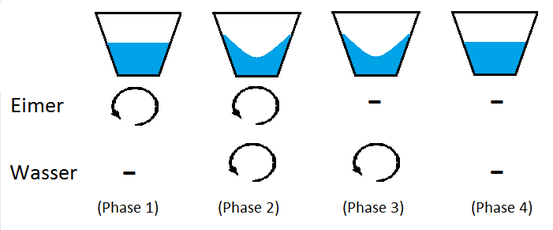

Ein an der Decke befestigter und mit Wasser gefüllter Eimer wird zunächst in Drehung versetzt und anschließend losgelassen. Durch den Drall des Seiles gerät der Eimer zunächst in Rotation, während das Wasser in Ruhe bleibt (I). Nach und nach wird das Wasser mitgezogen, bis sich schließlich Eimer und Wasser gleichermaßen drehen (II). Im dritten Schritt kommt der Eimer zur Ruhe (er könnte auch einfach festgehalten werden), während das Wasser sich weiterhin dreht (III), bis es schließlich auch zur Ruhe kommt (IV).

Zu den Phasen II und III des Experiments kommt es zu einer Wölbung der Wasseroberfläche, was die Einwirkung von Zentrifugalkräften sichtbar macht. Wie könnte der Relationalist diesen Effekt erklären? Offenbar nicht durch Verweis auf die Relativbewegung von Eimer und Wasser, denn diese besteht nur in Phase III, nicht aber in II (dafür zusätzlich in I, nicht aber in IV). Stattdessen lässt sich nach Newton im Auftreten von Trägheitskräften die wahre Kreisbewegung des Wassers gegenüber dem absoluten Raum erkennen.

In dieser reduzierten Form ist Newtons Argumentation nicht zwingend. Warum sollte man nicht, so könnte der Relationalist einwenden, die Relativbewegung zwischen Wasser und Laborumgebung zur Erklärung des Phänomens heranziehen? Newton verfolgt diesen Einwand im Scholium nicht explizit. Konsequenter Weise müsste der Relationalist jedoch ebenso behaupten, dass aufgrund der Relativität beider Standpunkte auch dann, falls der Eimer in Ruhe ist und sich das Labor in einer Drehbewegung um den Eimer befindet, in gleicher Weise Trägheitskräfte auftreten wie im ersteren Fall. Dass Newton diese Konsequenz nicht erwogen hat oder doch wenigstens für phantastisch hielt, zeigt das zweite, im letzten Absatz des Scholiums diskutierte Gedankenexperiment. Newton betrachtet hier ein System zweier rotierender und mit einem Faden verbundener Kugeln. Auch in diesem Fall wirken Fliehkräfte auf die Kugeln, was sich objektiv an der Fadenspannung nachweisen lässt. Newton geht nun einen entscheidenden Schritt weiter, indem er zusätzlich behauptet, dass ein solches Experiment in gleicher Weise auch im leeren Raum stattfinden würde. Dabei handelt es sich jedoch ersichtlich nicht um eine empirische, sondern rein metaphysische Behauptung.

(Machsches Prinzip)

Im Lichte der weiteren Entwicklung hat Newton sich für die physikalisch falsche Option entschieden. Nach heutiger experimenteller Kenntnis werden beim „umgekehrten“ Eimerexperiment in der Tat Trägheitskräfte induziert. Erst rund 200 Jahre nach Newton kritisiert Ernst Mach nachhaltig die newtonsche Argumentation und erklärt das Auftreten von Trägheits-kräften konsequent relationalistisch aufgrund der Relativbewegung gegen die Totalität Fixsterne, aber erst Einstein gelingt es auf der heuristischen Basis des Machschen Prinzips sowohl die Konzeption des absoluten Raumes über Bord zu werfen als auch eine völlig neue Sicht von Trägheit und Schwere einzuführen.

Wie greift nun Leibniz als Zeitgenosse Newtons die newtonsche Position an? In der Debatte mit Clarke fußt Leibniz’ Argumentation auf zwei zentralen metaphysischen Prinzipien, die er für unhintergehbar hält. Es ist dies zum einen das Prinzip vom zureichenden Grunde, das besagt, dass nichts in der Welt ohne einen zureichenden Grunde hinreichenden Grund geschieht. Da nach Leibniz’ Ansicht auch das Schöpferwirken Gottes diesem Prinzip genügt, vermischen sich in der hieran anknüpfenden Argumentationslinie vor allem Argumente der theologischen und der metaphysischen Ebene. Vom modernen Standpunkt ist die Argumentation auf der Basis des zweiten Prinzips, des principium identitatis indiscernibilium, von größerem systematischem Interesse. Dies Prinzip, auch als Indiszernibilienprinzip bekannt, behauptet die Identität des Ununterscheidbaren: falls zwei Dinge in allen Eigenschaften übereinstimmen, also ununterscheidbar sind, so sind sie identisch, also dasselbe Ding.

Der fünfte Absatz des dritten Schreibens von Leibniz an Clarke führt die Anwendung beider Prinzipien besonders komprimiert vor Augen. Leibniz beruft sich zunächst auf das Prinzip vom zureichenden Grunde:

»Wäre der Raum ein absolutes Seiendes, so könnte sich auch etwas ereignen, wofür es keinen hinreichenden Grund geben kann, was aber meinem Axiom widerspricht. Ich beweise es hier folgendermaßen: Der Raum ist etwas vollkommen Homogenes und wenn sich in dem Raum keine Dinge befinden, so unterscheidet sich ein Raumpunkt von einem anderen Raumpunkt durchaus in nichts.« (Leibniz (1716), S. 38)

Die Homogenität bzw. Ununterscheidbarkeit von Raumpunkten wird nun als empirisches Faktum verwendet, um weiter zu schließen,

»[…] dass es keinen Grund geben kann, warum Gott, die gleiche gegenseitige Lage der Körper beibehaltend, die Körper so und nicht anders in den Raum gesetzt hat. Warum ist nicht alles in umgekehrter Weise angeordnet worden, zum Beispiel durch Vertauschen von Ost und West?« (Leibniz (1716), S. 38)

Nach Leibniz’ Ansicht käme Gott im Falle einer absolutistischen Raumauffassung in die Situation von Buridans Esel, der, vor die Wahl zweier ununterscheidbarer Heuhaufen gestellt, keinen hinreichenden Grund findet, sich für einen der Futterhaufen zu entscheiden und folglich verhungert. Welchen Grund hätte Gott, die Welt an dieser bestimmten absoluten Position in den Raum zu setzen, und nicht an einer entsprechend transformierten?

»Wenn nun aber der Raum nichts anderes als diese Ordnung bzw. Beziehung ist und ohne Körper überhaupt nichts weiter als die Möglichkeit ist, sie anzuordnen, so werden sich diese beiden Zustände, der eine, so wie er jetzt ist, und der andere, der als von umgekehrter Art angenommen wurde, voneinander überhaupt nicht unterscheiden. Ihr Unterschied beruht darum nur auf unserer trügerischen Annahme von der Wirklichkeit eines Raumes an sich. In Wirklichkeit aber ist der eine Zustand genau der gleiche wie der andere, da sie vollkommen ununterscheidbar sind. Es gibt also auch keinen Anlaß, nach dem Grund für eine Bevorzugung des einen Zustandes vor dem anderen zu fragen.« (Leibniz (1716), S. 38–39)

Das Indiszernibilienprinzip, das bei Leibniz als eine logische Konsequenz des Prinzips des zureichenden Grundes gesehen werden kann, löst die obige Schwierigkeit auf: Da räumliche Transformationen des Gesamtzustandes der Welt keinerlei observable Konsequenzen haben und sich in nichts empirisch voneinander unterscheiden, sind sie als identisch anzusehen. Moderner ausgedrückt: Bei einer starren Transformation der Gesamtkonfiguration aller Körper im Raume – beispielsweise bei einer Drehung um 180 Grad – handelt es sich um eine Symmetrieoperation in dem Sinne, dass die jeweiligen transformierten Modelle derselben Bewegungsgleichung sind. Diese Lösungs-option steht jedoch nur dem Relationalisten zur Verfügung, der im Raum nichts als die Menge der Lagebeziehungen aller in ihm befindlichen möglichen Körper sieht. Der Substantialist steht vor der obigen buridanschen Schwierigkeit.

Vom modernen Standpunkt erscheint es unnötig und wissenschaftlich ohnehin unhaltbar, der Anwendung des Indiszernibilienprinzips eine Anwendung des Prinzips vom zureichenden Grunde mit theologischen Implikationen vorausgehen zu lassen. Falls eine Raumzeit-Theorie tatsächlich keinerlei empirische Unterscheidungen macht zwischen raumzeit-transformierten Modellen der Theorie, so wäre dies für sich bereits ein starkes Argument zugunsten der relationalistischen Position. Nun hatte aber Newton ein klares physikalisches Argument für den absoluten Raum vorgelegt: die Begründung der Trägheit. Es ist bemerkenswert, dass, obwohl Clarke dieses physikalische Argument in den späteren Briefen – wenngleich nicht sehr deutlich und ausführlich – anspricht, Leibniz hierauf nicht reagiert. Wir werden den Faden der ontologischen Debatte im übernächsten Abschnitt in moderner Perspektive wieder aufnehmen.

d. Kant

Immanuel Kant stand, in seinen frühen kosmologischen Schriften um 1750, ganz in der Tradition des leibnizschen Relationalismus. Eine Ausnahme war das Jahr 1768, in welchem er ein Argument im Zusammenhang mit der räumlichen Händigkeit fand, das ihm kurzzeitig zur substantialistischen Auffassung führte.

Kants Übertritt zur substantialistischen Raumauffassung war jedoch nicht von langer Dauer: Nur zwei Jahre später, mit der Publikation seiner Dissertatio von 1770, legte er eine völlig neue Sichtweise zu Raum und Zeit vor. Im Zuge dieser neuen Sichtweise, die elf Jahre später in ausformulierter Form die Transzendentale Ästhetik, also das erste Teilstück der Kritik der reinen Vernunft (A 1781, B 1787) ausmachen sollte, werden Raum und Zeit als „reine Anschauungsformen a priori“ und nicht als real existierend eingeführt. Es lässt sich daher ohne Übertreibung sagen, dass die Betrachtung über die Natur des Raumes wesentlicher Auslöser einer der wichtigsten und folgenreichsten philosophischen Entdeckungen und Entwicklungen überhaupt gewesen ist: der Begründung der Transzendentalphilosophie.

Wenn Kant andauernd sagt, der Raum stelle eine „reine Anschauungsform a priori“ dar, was meint er damit? Folgendes: Im Zuge seiner transzendentalen Erkenntnistheorie stellt Kant den Erkenntnisgang quasi auf den Kopf. Zwar steht auch bei ihm die Erfahrung, also das durch die Sinne gegebene Rohdatenmaterial, am Anfang aller Erkenntnis, um aber auf der Basis des Erfahrungsmaterials zu einer Gegenstandserkenntnis zu gelangen, müssen bestimmte apriorische Anforderungen erfüllt sein, ohne die andernfalls, so Kants Argument, gar keine Erfahrung möglich wäre. Faktisch ist Erfahrung möglich, also müssen diejenigen methodischen Voraussetzungen, die die allgemeinen „Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt“ darstellen, auch vor aller Erfahrung immer schon erfüllt sein. Hierin steckt die Grundfigur einer transzendentalen Argumentation, der Schluss auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrungserkenntnis, durch die Kant nachzuweisen versucht, dass sowohl in unserem Anschauungsvermögen als auch in unserem Verstand apriorische Erkenntnisformen anzutreffen sind. Raum und Zeit bilden in dieser Systematik die reinen Anschauungsformen a priori, die verschiedenen kategorialen Bestimmungen der Quantität, Qualität, Relation und Modalität, im speziellen die Kausalität, stellen demgegenüber so genannte reine Verstandesbegriffe a priori (Kategorien) dar.

Demzufolge sieht es Kant als eine apriorische Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung an, dass Wesen wie wir, denen die Möglichkeit von Erfahrungserkenntnis zukommt, dass durch die Sinne gegebene Rohdatenmaterial in ein räumliches Nebeneinander anordnen. Oder allgemeiner formuliert: Insofern sie auch Gegenstände der Erkenntnis sind, lassen sich physische Gegenstände, aufgrund unserer apriorischen Vorbedingungen, nur in einem Raum konstituieren. Dem Raum kommt bei Kant also lediglich ein idealer Charakter zu. Jedoch wäre es auch ein Missverständnis, in der Apriorizität des Raumes ein bloß psychologisches Werkzeug zu sehen das seinen Ursprung in der konkreten Architektur unserer kognitiven oder neuronalen Maschinerie besitzt, eher handelt es sich um eine allgemeine methodische Vorannahmen begrifflich erfassbarer Erfahrungserkenntnis.

Nun ist Kant, wie aus verstreuten Passagen seines Werks geschlossen werden kann, im Detail davon ausgegangen, dass der so begründete apriorische Raumbegriff der Begriff eines euklidisch-dreidimensionalen Raumes ist (die offizielle Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, erfolgte erst kurze Zeit später). Im Zuge der modernen allgemein-relativistischen Auffassung aber wird die Geometrie des physikalischen Raumes mit einer Riemann-Geometrie identifiziert, so dass prima facie Kants apriorische Festlegung auf die Euklidizität als fragwürdig, wenn nicht gescheitert angesehen werden muss. Dem lässt sich jedoch wenigstens zweierlei entgegenhalten: Zum einen bedarf es zur methodischen Begründung der Riemannschen Geometrie als einer Verallgemeinerung der euklidischen Geometrie allem Anschein nach auch innerhalb der Mathematik weiterhin der Forderung der Euklidizität im Kleinen, zum anderen wird sich im folgenden Abschnitt zeigen, dass bezüglich der empirisch-operationalen Bedeutung der Frage nach der „wahren“ Geometrie des physikalischen Raumes erhebliche Zweifel angemeldet werden müssen und dass statt dessen in die Begründung einer physikalischen Geometrie wesentlich konventionelle Elemente Eingang finden.

e. Geometrischer Konventionalismus

Die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrien im 19. Jahrhundert war mathematikhistorisch und philosophisch ungemein bedeutsam. Mathematisch bestand die entscheidende Einsicht darin, dass das schon lange in seinem Status umstrittene Parallelenpostulat Euklids lediglich das Axiom einer spezifischen Geometrie unter vielen ist. Durch die Modifikation dieses Axioms (und unter Beibehaltung der übrigen, euklidischen Axiome) lassen sich indes neue geschlossene Axiomatiken begründen, die als alternative nicht-euklidische Geometrien bezeichnet werden können.

Betrachtet man eine gewöhnliche euklidischen Ebene, so besagt das Parallelenaxiom, dass es zu jedem außerhalb einer gegebenen Geraden g liegenden Punkt P genau eine parallele Gerade gibt, die durch P verläuft und g in keinem Punkt schneidet. Dies ist anschaulich unmittelbar klar. Demgegenüber besagt das entsprechende Axiom der sphärischen bzw. allgemein der elliptischen Geometrie, dass es keine Parallele zu g durch P gibt. Dies kann man sich am Beispiel der Kugeloberfläche anschaulich klar machen. Das Pendant einer Geraden bilden hier die Großkreise und es ist klar, dass zwei beliebige Großkreise sich in je zwei Punkten schneiden. Den allgemeinen mathematischen Rahmen nicht-euklidischer Geometrien bildet die Theorie der Riemannschen Räume.

Mit der mathematischen Möglichkeit eines Abweichens von der euklidischen Geometrie taucht nun erstmals auch die bemerkenswerte Frage auf, welches denn die wahre Geometrie des physikalischen Raumes ist – eine Frage, die sich so in den Jahrhunderten zuvor nicht gestellt hatte. Entgegen einer weit verbreiteten Legende sah Gauß diese Frage wohl noch nicht als empirische Frage an, ganz deutlich aber spekulierte Riemann in seiner berühmten Antrittsvorlesung von 1854 über diese Möglichkeit. Um sich in dieser Frage Klarheit zu verschaffen, ist es offenbar nötig, geometrische Lehrsätze empirisch in der Realität zu überprüfen. So könnte man etwa darangehen, ein Dreieck aus starren Körpern zu realisieren und im Anschluss daran die Winkelsumme zu überprüfen. Sollte sich dabei ergeben, dass die Winkelsumme größer oder kleiner als 180 Grad ist, so hätte man wahlweise Evidenz über eine elliptische oder hyperbolische Geometrie. Alternativ könnte man versuchen zu bestimmen, ob das Verhältnis aus Umfang und Durchmesser eines Kreises kleiner oder größer als Pi ist. Sieht man vom Problem der Messgenauigkeit ab, so scheinen derartige Verfahren im Prinzip mögliche Messverfahren über die zugrundeliegende Geometrie darzustellen.

Henri Poincaré hat jedoch nachdrüclich darauf hingewiesen, dass sich hier eminente methodische Probleme zusätzlicher Art stellen. In "La science et l’hypothèse" (1902) stellt er ein Gedankenexperiment an, das als Poincarésche Scheibe bekannt geworden ist. Er betrachtet zweidimensionale Wesen (Flatlander), deren Welt die Geometrie einer flachen (d.h. euklidischen) Scheibe mit Radius R besitzt. Um etwas über die Geometrie ihrer Welt zu erfahren, verwenden die Flatlander starre Maßstäbe der Einheitslänge l. Nehmen wir weiter an, die Temperatur der Scheibenwelt sei nicht gleichmäßig, sondern würde vom Zentrum zum Rand der Scheibe hin abnehmen. Ferner sollen alle starren Körper dieselbe temperaturabhängige Ausdehnung zeigen. Speziell gelte: Falls ein Objekt im Zentrum die Länge l besitzt, so sei seine Länge im Abstand r vom Zentrum lã(R2–r2)/R2. Wie würden die Flatlander nun die Geometrie ihrer Welt beurteilen? Zunächst können wir festhalten, dass sie den Rand der Scheibe offenbar nicht erreichen können, da alle Maßstäbe mit râR zu Null schrumpfen. Insofern die Flatlander von der Temperaturabhängigkeit ihrer Maßstäbe nichts wissen, kommen sie zwangsläufig zu dem Schluss, ihre Welt sei von unendlicher Ausdehnung. Ferner konstruieren sie Kreise, deren Umfang und Radius sie durch das Hintereinanderlegen der Einheitsmaßstäbe bestimmen. Betrachten wir der Einfachheit halber einen Kreis mit dem Scheibenzentrum als Mittelpunkt (also konzentrisch zur Scheibe), so erhält man wegen des Schrumpfungsverhaltens der Maßstäbe für das Verhältnis aus Umfang und Durchmesser einen Wert größer als p. Die Flatlander kommen somit fälschlicherweise zu dem Schluss, in einer Welt mit hyperbolischer Geometrie zu leben.

Aufgrund des besonderen Verhaltens ihrer Maßstäbe täuschen die Flatlander sich also sowohl in der Frage der Endlichkeit als auch der physikalischen Geometrie ihrer Welt. Nun ist die Temperaturabhängigkeit von Maßstäben vom Material abhängig. Verschiedene Maßstäbe würden daher ein beobachtbar verschiedenes Verhalten zeigen. Die Plattenerwärmung ist in Poincarés Beispiel artifiziell und dient nur als didaktisches Modell einer universellen Deformation aller Maßstäbe. Was aber, wenn es tatsächlich eine universelle Kraft 4.te gäbe, die alle Maßstäbe gleichermaßen deformiert? Was, wenn es eine derartige Kraft in unserer Welt gäbe? Offenkundig haben wir keine empirische Handhabe, eine solche Möglichkeit auszuschließen. Umgekehrt könnten findige Flatlander sehr wohl auf die Idee kommen, dass Maßstäbe sich in ihrer Welt genauso verhalten, wie wir es konstruiert haben, und dass ihre Welt in der Tat eine flache endliche Scheibe ist. Offenbar lassen sich Aussagen über die Geometrie G des physikalischen Raumes überführen in Aussagen einer gänzlich anderen Geometrie, wenn man entsprechende Adjustierungen in den Messgeräte-Gesetzen und schlussendlich in sämtlichen weiteren physikalischen Gesetzen P vornimmt. Entsprechend kommentiert Poincaré die prinzipiellen Optionen im Anschluss etwa an unsere stellaren Beobachtungen wie folgt:

Wenn die Lobatschewskische Geometrie wahr ist, so ist die Parallaxe 5 eines entfernten Sternes endlich; wenn die Riemannsche Geometrie wahr ist, so wird sie negativ sein […]. Aber was man in der Astronomie die gerade Linie nennt, ist einfach die Bahn des Lichtstrahles. Wenn man also, was allerdings unmöglich ist, negative Parallaxen entdecken könnte oder beweisen könnte, dass alle Parallaxen oberhalb einer gewissen Grenze liegen, so hätte man die Wahl zwischen zwei Schlussfolgerungen: wir könnten der euklidischen Geometrie entsagen oder die Gesetze der Optik abändern und zulassen, dass das Licht sich nicht genau in gerader Linie fortpflanzt.

- Poincaré (1904), S. 74

Das alles macht deutlich, dass wir nie die Geometrie G isoliert testen, sondern nur das Gesamtsystem G + P. Welches ist dann aber die wahre Geometrie der Welt? Nach Ansicht Poincarés ist dies keine empirisch bedeutungsvolle Frage: „Die Erfahrung […] lässt uns nicht erkennen, welche Geometrie die richtigste ist, wohl aber, welche die bequemste ist.“ (Poincaré (1904), S. 73). Es handelt sich bei unserer Auswahl also um einen rein konventionellen Akt. Dabei lassen wir uns jedoch von Gesichtspunkten der Einfachheit, Denkökonomie und ontologischen Sparsamkeit leiten und wählen insofern diejenige geometrische Beschreibung, die die „bequemste“ ist.

Unsere Auswahlkriterien sind also rein methodologischer und epistemologischer Natur.

Poincaré wendet sich in diesem Sinne auch explizit gegen Kant:

Die geometrischen Axiome sind also weder synthetische Urteile a priori noch experimentelle Tatsachen. Es sind auf Übereinkommen beruhende Festsetzungen; unter allen möglichen Festsetzungen wird unsere Wahl von experimentelle Tatsachen geleitet; aber sie bleibt frei und ist nur durch die Notwendigkeit begrenzt, jeden Widerspruch zu vermeiden […].“

- Poincaré (1904), S. 51–52

Gelegentlich ist dabei auch umgekehrt darauf hingewiesen worden, dass die schiere Notwendigkeit der Auswahl bestimmter geometrischer Konventionen als eine apriorische Zutat bei der physikalischen Theoriebildung angesehen werden kann. Der Vergleich zum obigen Exkurs zeigt, dass dies jedoch ein anderer als der kantische Gebrauch des Terminus „a priori“ ist.Einstein

In prägnanter Form hat Einstein in seinem bekannten Aufsatz Geometrie und Erfahrung (1921) die Konsequenzen des poincaréschen geometrischen Konventionalismus zusammengefasst:

Damit scheint die ursprüngliche, unmittelbare Beziehung zwischen Geometrie und physikalischerWirklichkeit zerstört, und man fühlt sich zu folgender allgemeiner Auffassung hingedrängt, welche Poincarés Standpunkt charakterisiert. Die Geometrie (G) sagt nichts über das Verhalten der wirklichen Dinge aus, sondern nur die Geometrie zusammen mit dem Inbegriff (P) der physikalischen Gesetze. Symbolisch können wir sagen, daß nur die Summe (G) + (P) der Kontrolle der Erfahrung unterliegt. Es kann also (G) willkürlich gewählt werden, ebenso Teile von (P); all diese Gesetze sind Konventionen. Es ist zur Vermeidung von Widersprüchen nur nötig, den Rest von (P) so zu wählen, daß (G) und das totale (P) zusammen den Erfahrungen gerecht wird. Bei dieser Auffassung erscheinen die axiomatische Geometrie und der zu Konventionen erhobene Teil der Naturgesetze als erkenntnistheoretisch gleichwertig.

- Einstein (1921), S. 126f.

In Einsteins Formulierung wird überdeutlich, dass der geometrische Konventionalismus tatsächlich einen Spezialfall der allgemeinen wissenschaftstheoretischen These des Bestätigungs-Holismus darstellt, die in ihrer Ursprungsform auf Poincarés Zeitgenossen Pierre Duhem zurückgeht: Nicht einzelne Sätze oder Voraussagen, sondern nur das theoretische Satzsystem als Ganzes lässt sich gegen den Bestand der Beobachtungsdaten testen und ggf. bestätigen. Ein experimentum crucis ist in Strenge unmöglich.

In den Jahren 1907 bis 1915 entwickelte nun Einstein die Allgemeine Relativitätstheorie (ART). Sie stellt eine Theorie der Gravitation dar, deren Pointe es ist, dass in ihr die gravitative Wechselwirkung durch die Krümmungsverhältnisse der Raumzeit selbst zum Ausdruck gebracht wird. Vor dem Hintergrund dieser neuen Physik griff Hans Reichenbach die poincarésche Behauptung des rein konventionellen Charakters der Geometrie an. Reichenbach argumentiert dabei wie folgt: Zur Bestimmung der physikalischen Geometrie, also der Geometrie des physikalischen Raumes bzw. der Raumzeit, ist es notwendig, zuvorderst eine Zuordnungsdefinition zu geben, die dem Begriff des Maßstabs ein reales Objekt zuordnet. Eine derartige Zuordnung ist rein stipulativ und stellt insofern eine willkürliche Definition dar. Hat man eine derartige Zuordnung jedoch fixiert, so ist im Anschluss daran die Empirizität der Geometrie gewährleistet. Durch diese methodische Präzisierung sollte sichergestellt werden, dass die ART eine empirisch gehaltvolle Theorie ist, obwohl sie die Gravitation durch metrische Dynamik ausdrückt und somit nach streng poincaréscher Lesart rein konventionelle Verhältnisse mit physikalischem Gehalt verknüpft.

Es ist vielfach geäußert worden, dass Poincaré der methodisch umsichtigeren Darstellung Reichenbachs durchaus hätte zustimmen können. Hierbei ist abermals interessant zu sehen, wie Einstein sich zu dieser Frage stellte. In seinen Nachbemerkungen des berühmten Schilpp-Bandes zu seiner Person (Schilpp (1949)), zu dem auch Reichenbach einen Beitrag beigesteuert hatte, fingiert er ein Gespräch zwischen Reichenbach und Poincaré. Nachdem beide ihre Positionen dargelegt haben, schreibt Einstein, dass er aus Respekt „[…] vor Poincarés Überlegenheit als Denker und Schriftsteller […] [diesen] für das Folgende durch einen anonymen Nicht-Positivisten[…].“ vertreten lässt (Einstein (1949), S. 243). Der fiktive Reichenbach bemerkt nun, dass es:

[…] doch merkwürdig [ist], daß das Festhalten an der objektiven Bedeutung der Länge und an der Interpretation der Koordinatendifferenzen als Distanzen (in der vorrelativistischen Physik) nicht zu Komplikationen geführt hat … Sollten wir aufgrund dieser an sich erstaunlichen Tatsache nicht doch dazu berechtigt sein, mit dem Begriff der messbaren Länge wenigstens tentativ so zu operieren, wie wenn es starre Messkörper gäbe? Jedenfalls wäre es für Einstein de facto (wenn auch nicht theoretisch) unmöglich gewesen, die Relativitätstheorie aufzustellen, wenn er nicht an der objektiven Bedeutung der messbaren Länge festgehalten hätte. (ebenda)

Der „Nicht-Positivist“ antwortet nun durch Verweis auf den Holismus:

Mußt Du nicht dazu kommen, die [Bedeutung] geometrischer Sätze zu leugnen und nur der … vollständig entwickelten Relativitätstheorie [Bedeutung] zuerkennen? Musst Du nicht zugeben, dass den einzelnen Begriffen und Sätzen einer physikalischen Theorie überhaupt keine [Bedeutung] […] zukommt, dem ganzen System aber insoweit, als es das in der Erfahrung Gegebene ‚intelligibel‘ macht? (ebenda)

Wie schon in seinem Aufsatz von 1921 neigt Einstein insgesamt der poincaréschen Position zu, denn dort offenbarte er: „Sub specie aeterni hat Poincaré […] nach meiner Meinung Recht“ (Einstein (1921), S. 127). Allerdings ist es speziell der als Holismus gedeutete geometrische Konventionalismus, dem Einstein zuneigt. Andererseits betont Einstein 1921 wie 1949, dass es unter pragmatischen Gesichtspunkten unerlässlich ist, so zu verfahren, wie Reichenbach es darlegt:

Der Begriff des Meßkörpers sowie auch der ihm in der Relativitätstheorie koordinierte Begriff der Meßuhr findet in der wirklichen Welt kein ihm exakt entsprechendes Objekt. Auch ist klar, daß der feste Körper und die Uhr nicht die Rolle von irreduziblen Elementen im Begriffsgebäude der Physik spielen, sondern die Rolle von zusammengesetzten Gebilden, die im Aufbau der theoretischen Physik keine selbständige Rolle spielen dürfen. Aber es ist meine Überzeugung, daß diese Begriffe beim heutigen Entwicklungsstadium der theoretischen Physik noch als selbständige Begriffe herangezogen werden müssen; denn wir sind noch weit von einer so gesicherten Kenntnis der theoretischen Grundlagen der Atomistik entfernt, daß wir exakte theoretische Konstruktionen jener Gebilde geben könnten.

- Einstein (1921), S. 127

In der modernen Physik wird daher in der Tat von der Annahme ausgegangen, dass es physikalische Objekte gibt, die als invariante Raum- und Zeit-Maßstäbe herangezogen werden können. So fußt die SI-Einheit der Sekunde auf einem Vielfachen der Strahlungsperiode beim Übergang von bestimmten Cäsium 133-Atomniveaus, und die Längeneinheit Meter wird dann als Strecke definiert, die das Licht im Vakuum in einer bestimmten Zeit zurücklegt. Hierbei wird also zudem von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ausgegangen.

Die spätere Konventionalismus-Debatte unterscheidet zwischen einer epistemologischen und ontologischen Dimension der Frage, wobei Adolf Grünbaum (1963) einen stärkeren ontologischen Konventionalismus vertreten hat. Seiner Vorstellung nach ist die Raumzeit-Mannigfaltigkeit zunächst metrisch amorph – sie besitzt also im ontologischen Sinne keine metrischen Eigenschaften. Letztere werden ihr erst durch Zuordnungsdefnitionen konventionell von außen aufgeprägt. Die metrische Amorphheit sieht Grünbaum als intrinsische Eigenschaft kontinuierlicher Mannigfaltigkeiten an (diskrete Mannigfaltigkeiten besitzen demgegenüber auch eine intrinsische Metrik). Während sich also bei Poincaré und Reichenbach die Konventionalitätsthese auf die Bestimmbarkeit von Eigenschaften bezieht, bezieht sie sich bei Grünbaum – ontologisch – auf die Eigenschaften der Raumzeit-Mannigfaltigkeit selbst.

f. Gegenwartsdebatte

Machen wir im Rahmen der AR-Theorie eine Rückkehr zur eigentlichen Frage nach der Ontologie des Raumes. Welchen ontologischen Status müssen wir dem Raum oder der Raumzeit vom modernen Standpunkt aus zuweisen? Wir hatten bereits gesehen, dass die Annahme eines leeren Raumes nur mit der substantialistischen Position in Einklang gebracht werden kann. Es ist in diesem Zusammenhang vielfach darauf hingewiesen worden, dass die ART zwangsläufig Modelle besitzt, also Lösungen der einsteinschen Feldgleichungen, die eine leere Raumzeit beschreiben (Vakuumlösungen). Die ART ist insofern keine Theorie, die das Mach-Prinzip in Strenge einlöst. Dieser Umstand kann vordergründig als Indiz dafür angesehen werden, dass die ART auf einen Raumzeit-Substantialismus führt (vgl. Mittelstaedt (1979)).

Zu Beginn des Aufsatzes wurde eine erste, grobe Charakterisierung der Positionen "Substantialismus" und "Relationalismus" gegeben, John Earman (1989) gibt die folgenden, verfeinerten Definitionen:

Substantialismus: „Both bodies and space are substances in that bodies and space points or regions are elements of the domains of the intended models of [space-time theories] of the physical world“.

Relationalismus: „Bodies alone exhaust the domains of the intended models [of space-time theories] of the physical world“.

Im Lichte dieser Definitionen ist es nicht unbedingt zwingend, dem pro-substantialistischen Argument der Vakuumlösungen zu folgen – nämlich dann, wenn man den Begriff der intendierten Modelle der ART derart fassen kann, dass die Vakuumlösungen nicht hinzu gehören. Von einem strikt operationalen Standpunkt kann diese Möglichkeit beispielsweise ohnehin nicht zugestanden werden; denn in einer leeren Raumzeit gäbe es per definitionem keine mit Maßstäben und Uhren ausgestatteten Beobachter.

Die jüngere Relationalismus-Substantialismus-Debatte behandelt nun stärker die Frage, von welcher genauen Art ein möglicher Substantialismus oder Raumzeit-Realismus sein kann, welche Varianten insgesamt zu unterscheiden sind und wie sich dies zum Relationalismus verhält. Besondere Aufmerksamkeit kommt hier einem Argument zu, das 1989 von John Earman und John Norton vorgelegt wurde (unter Rückgriff auf Vorarbeiten von John Stachel) und das als „hole- Argument“ bezeichnet wird. Das Argument und seine Namengebung fußen auf einer Überlegung, die Einstein in den Jahren 1913 bis 1915 im Zuge der Aufstellung der ART anstellte, und die er als „Loch-Betrachtung“ bezeichnete. Einstein war zu der Erkenntnis gelangt, dass die Feldgleichungen der von ihm angestrebten Relativitätstheorie allgemein beschleunigter Bezugssysteme, einer Theorie der Gravitation, in mathematischer Allgemeinheit Invarianz unter beliebigen Koordinatentransformationen erforderten. Er nannte dies das Prinzip der allgemeinen Kovarianz. Dabei bereitete ihm der zu seiner Zeit für diese Fragestellung einzig Prinzip der allgemeinen Kovarianz verfügbare mathematische Kalkül, der Tensorkalkül, anschauliche Schwierigkeiten, insofern in diesem Rahmen die Unterscheidung zwischen Bezugssystem und Koordinatentransformationen nicht so einfach getroffen werden kann. Es ist jedoch physikalisch unmittelbar einleuchtend, das hier ein gravierender Unterschied besteht. Während Bezugssystemwechsel als physikalisch realisierte Transformationen aufzufassen sind, ist die Wahl von Koordinaten ein in einem trivialen Sinne konventioneller Akt gleich der Beschreibung ein und desselben Sachverhalts in verschiedenen Sprachen. Einstein sah es nun eine Zeit lang fälschlich als Erfordernis an, dass die Feldgleichungen auch für den Fall einer materiefreien raumzeitlichen Region (eines „Lochs“) den metrischen Tensor eindeutig bestimmen müssten, wobei Eindeutigkeit hier als Eindeutigkeit bezüglich Koordinatentransformationen zu verstehen ist. Erst Ende 1915 kehrte Einstein zur allgemeinen Kovarianz zurück und fand innerhalb weniger Wochen die endgültigen Feldgleichungen.

Earman und Norton verwenden nun die Grundidee der Lochbetrachtung als ein metaphysisches Argument, um eine bestimmte Variante des Substantialismus, den Mannigfaltigkeits-Substantialismus, ad absurdum zu führen. Unter Mannigfaltigkeits-Substantialismus wird hier die These verstanden, dass nicht nur die Raumzeit als ganze eine Entität, sondern dass speziell die Punkte der Raumzeit-Mannigfaltigkeit als ihre genuinen Konstituenten und mithin als Entitäten per se zu verstehen sind. Das hole-Argument lässt sich in moderner, differentialgeometrischer Sprechweise wie folgt skizzieren: Modelle der ART sind als Tripel aus der Mannigfaltigkeit M, der Metrik g und des Energiematerie-Tensors T ansehbar. M ist als n-fach differenzierbare Mannigfaltigkeit aufzufassen, also eine Punktemenge, der wesentlich die Eigenschaften der Dimension und Differenzierbarkeit zuzusprechen sind. Auf dieser Mannigfaltigkeit sind die physikalischen Felder deklariert, die durch Tensoren wie etwa g und T dargestellt werden – Größen, die jedem Punkt der Mannigfaltigkeit Zahlenwerte zuweisen. Ein einfaches Beispiel ist das Temperaturfeld, das jedem Raumzeitpunkt einen Wert, die Temperatur, zuweist. In der Weise, wie dieselben physikalischen Temperaturen durch verschiedene Temperatureinheiten ausgedrückt werden können, sind die konkreten Zahlenwerte eines Tensors von denjenigen Koordinaten abhängig, die lokal gewählt wurden. Man nennt dies eine lokale Karte. Jede differenzierbare Mannigfaltigkeit gestattet es nun, dass auf ihr eine Menge von Transformationen zulässig ist, die als Diffeomorphismen bezeichnet werden und die unter Beibehaltung der Differenzierbarkeits-Eigenschaften die Mannigfaltigkeit auf sich selbst abbilden. Oder anders ausgedrückt: M ist nur bis auf Diffeomorphismen definiert. Sei daher šM, g, T › ein Modell der ART und d ein Diffeomorphismus, so ist auch šM, d*g, d*T › ein Modell. Hierbei ist d* der mit d einhergehende passive „carry along“ der Felder, denn Diffeomorphismen können aktiv und passiv verstanden werden. In aktiver Sichtweise entspricht ein Diffeomorphismus einer Punktverschiebung auf der Mannigfaltigkeit. Um Invarianz zu gewährleisten, müssen aber die auf der Mannigfaltigkeit erklärten Tensorfelder „mitgezogen“ werden. Dies wird im Allgemeinen dazu führen, dass sich die lokalen Koordinaten ändern. Man sagt: Der Diffeomorphismus induziert einem Kartenwechsel. Dieser Kartenwechsel, eine Koordinatentransformation, entspricht der passiven Sichtweise des Diffeomorphismus.

Wie würde nun ein Mannigfaltigkeits-Substantialist die Anwendung eines aktiven Diffeomorphismus beurteilen? Da er Punkte als Entitäten sui generis ansieht, ändert eine derartige Transformation für ihn etwas am Realzustand der Welt. Dabei ist klar, dass wegen der gleichzeitig induzierten passiven Koordinatentransformation keine beobachtbare Änderung an den auf der Mannigfaltigkeit erklärten physikalischen Feldern stattfindet. Es handelt sich um eine rein metaphysische Behauptung. Earman und Norton wählen nun einen speziellen Diffeomorphismus derart, dass dieser bis zu einem bestimmten Zeitpunkt to die Identität darstellt, ab to jedoch stetig von der Identität abweicht. Nennen wir diese Transformation den hole-Diffeomorphismus h, so spaltet die Welt nach Ansicht des MannigfaltigkeitsSubstantalisten in zwei verschiedene Modelle šM, g, T › und šM, h*g, h*T › auf, ohne dass eine derartige Aufspaltung observable Konsequenzen hervorruft. Wie Earman und Norton ausführen, führt also der Mannigfaltigkeits-Substantialismus auf einen hochgradig unplausiblen Ad-hoc-Indeterminismus. Hierin besteht der ontologische Preis, den der Mannigfaltigkeits-Substantalist bezahlen muss, falls er im Rahmen der ART an seiner metaphysischen Position festhalten will.

Der Mannigfaltigkeits-Substantialismus lässt sich ontologisch präziser als eine Form von Haecceitismus bezüglich diffeomorpher Raumzeit-Modelle auffassen, denn Mannigfaltigkeits-Punkte werden als eigenschaftslos, zugleich aber existierend im Sinne einer primitiven Diesheit angesehen. Haecceistische Entitäten verletzen a fortiori das Leibniz-Prinzip. In der Diskussion um das hole-Argument besteht große Einigkeit, dass die Kosten einer solchen Position in der Tat unplausibel hoch sind. Dies impliziert jedoch noch nicht, dass der Relationalismus unbedingt zu favorisieren wäre. Von substantialistischer Seite bieten sich wenigstens zwei Alternativpositionen unmittelbar an. Zum einen könnte man versuchen, eine eindeutige Auszeichnung eines Modells aus der Klasse aller diffeomorphen Modelle zu erreichen, und nur dies Modell realistisch zu interpretieren (siehe z.B. Butterfield (1989); Maudlin (1990)). Eine allgemein überzeugende Ausführung dieses Versuchs scheitert jedoch letzten Endes an der Leibniz-Äquivalenz diffeomorpher Modelle.

Eine zweite, sehr viel näher liegende Option des Substantialisten besteht darin, die Leibniz-Äquivalenz, also die empirische Ununterscheidbarkeit diffeomorpher Modelle, direkt in die Konzeption von Raumzeit-Punkten zu inkorporieren. Im Rahmen eines solchen „raffinierten“ Substantialismus („sophisticated substantialism“) sind Raumzeit-Punkte nicht als Mannigfaltigkeits-Punkte, sondern als Äquivalenzklassen unter Diffeomorphismen aufzufassen (vgl. z.B. Bartels (1996); Pooley (2003)). Dies läuft darauf hinaus, dass man Raumzeit-Punkte wesentlich, d.h. in ihren essentiellen Eigenschaften, durch ihre metrischen Eigenschaften individuiert. Diese Option hat den Vorteil, dem hole-Argument zu entgehen und gleichzeitig Raumzeit-Punkten in ontologisch sparsamster Weise nur so viele Eigenschaften zuzubilligen, wie benötigt werden, um der kausalen Wirksamkeit der Raumzeit etwa im Falle träger, durch die Metrik vorgegebener Bahnkurven in leeren Raumzeit-Modellen Rechnung zu tragen.

Der raffinierte Substantialismus berührt sich ganz eng mit einer weiteren Variante des Raumzeit-Realismus, die in jüngerer Zeit besonders in den Fokus gerückt ist: der Strukturenrealismus. In allgemeiner Charakterisierung handelt es sich dabei um eine Form des wissenschaftlichen Realismus, bei dem nur der strukturelle Gehalt wissenschaftlicher Theorien bzw. rein strukturell erklärte Entitäten realistisch interpretiert werden. John Stachel (2002) hat in diesem Zusammenhang die Behauptung aufgestellt, das hole-Argument zeige gerade, dass es sich bei Raumzeit-Punkten exakt um derartige strukturelle Entitäten handelt. Er hebt hierzu die Analogie zwischen der Diffeomorphismen-Invarianz von Raumzeit-Punkten und der Permutations-Invarianz von Quantenobjekten hervor. In beiden Fällen handelt es sich nach Stachel um Entitäten, die dadurch charakterisiert sind, dass sie bezüglich der auf den entsprechenden theoretischen Modellen deklarierten Relationen vollständig permutierbar sind. Strukturell deklarierte Objekte sind eher „things between relations“ als „relations between things“, wie der Titel seines Aufsatzes andeutet.

Die weit verzweigte Nachfolge-Debatte um das hole-Argument bis zum heutigen Tage zeigt mit Nachdruck, wie aktuell die Relationalismus-Substantialismus Kontroverse weiterhin ist.

g. Händigkeit

àHändigkeit

Es mag ein wenig überraschen, dass die Betrachtung einer ganz alltäglichen Eigenschaft von Objekten im Raume, nämlich der Händigkeit, zu einer ganz eigenständigen Argumentlinie in der Debatte über die Ontologie des Raumes führt. Rufen wir uns diejenige Passage von Leibniz in Erinnerung, in der er darauf hinweist, dass ein „Vertauschen von Ost und West“ keinerlei observable Konsequenzen habe. In dieser Formulierung liegt eine Ambiguität, denn man kann eine derartige Vertauschung einerseits durch eine Drehung um 180 Grad, andererseits aber auch durch eine Spiegelung erreichen. Zwischen diesen beiden Transformationen liegt jedoch ein Unterschied: Während Drehungen kontinuierlich um jeden beliebigen Raumwinkel möglich sind, und die Menge der Drehungen daher eine kontinuierliche Transformationsgruppe bildet, sind Spiegelungen diskret. Händige Objekte sind dabei genau solche, die unter Spiegelung verändert werden, die also spiegelungs-asymmetrisch sind – und wie bekannt überführt eine Spiegelung ein links- in ein rechtshändiges Objekt und umgekehrt. Typische Beispiele händiger Objekte sind Hände, Schrauben, Haarwirbel, Schneckengehäuse etc.

Die Händigkeit macht eine Art inneren Drehsinn oder räumliche Orientierung aus. Betrachtet man die Lagebeziehungen der Teile eines händigen Objekts, etwa einer Hand, zueinander, fällt auf, dass diese bei der rechten wie bei der linken Hand dieselben sind, dennoch können rechte und linke Hand nicht von derselben Oberfläche umschlossen werden (wir können unsere rechte Hand z.B. nicht in ein linken Handschuh stecken). Mit den Konsequenzen der Händigkeit für die Ontologie des Raumes beschäftigte sich als erster Immanuel Kant in seinem Aufsatz Von dem ersten Grunde des Unterschiedes Gegenden im Raume von 1768, also noch vor seiner vernunftkritischen Phase. Er nennt dort Paare rechts- und linkshändiger Objekte „inkongruente Gegenstücke“. Das überraschende Ziel seiner Betrachtungen ist, aus der Eigenschaft der Händigkeit ein Argument für den absoluten Raum abzuleiten. In der zentralen Passage seines Aufsatzes konstruiert Kant einen kleinen Schöpfungsmythos:

[…] wenn man sich vorstellet, das erste Schöpfungsstück solle eine Menschenhand sein, so ist es notwendig entweder eine Rechte oder eine Linke, und um die eine hervorzubringen, war eine andere Handlung der schaffenden Ursache nötig, als die, wodurch ihr Gegenstück gemacht werden konnte. Nimmt man nun den Begriff vieler neueren Philosophen, vornehmlich der deutschen an, daß der Raum nur in dem äußeren Verhältnisse der nebeneinander befindlichen Teile der Materie bestehe, so würde aller wirkliche Raum in dem angeführten Falle nur derjenige sein, den diese Hand einnimmt. Weil aber gar kein Unterschied in dem Verhältnisse der Teile derselben unter sich stattfindet, sie mag eine Rechte oder Linke sein, so würde diese Hand in Ansehung einer solchen Eigenschaft gänzlich unbestimmt sein, d.i. sie würde auf jede Seite des menschlichen Körpers passen, welches unmöglich ist.

- Kant (1768), S. 999f.

Es besteht einigermaßen Einigkeit in der Literatur, dass Kants Argument in der vorgelegten Form fragwürdig, wenn nicht unhaltbar ist (vgl. van Cleve & Frederick (1991)). In einer möglichen Welt, in der nur eine einzige Hand existiert, müsste diese nach Kant eine definite Rechts- oder Linkshändigkeit besitzen. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Relationalist keine Möglichkeit hat, eine solche definite Händigkeit auszuzeichnen, da die Lageverhältnisse der Teile der Hand untereinander für rechts und links dieselben sind. Diese Prämisse ist gewiss in Ordnung. Warum sollte der Relationalist es aber nicht dabei belassen und die einzelne Hand in der Frage ihrer definiten Rechts- oder Linkshändigkeit tatsächlich als unbestimmt ansehen? In der Diskussion um die Eigenschaft der Händigkeit muss nämlich die folgende begriffliche Unterscheidung beachtet werden: Man kann zwischen der Händigkeit als solcher und der Händigkeit in einem ausgezeichneten, definiten Sinne von rechts- oder linkshändig unterscheiden. Die letztere, stärkere Form wird in der angelsächsischen Literatur als Which-is-which-Händigkeit bezeichnet, und nur diese Eigenschaft ist es, die der Relationalist in Kants Gedankenexperiment nicht erfassen kann. Besteht man wie Kant darauf, dass einer einzelnen Hand im Kosmos in der Tat eine Which-is-which-Händigkeit zukommt, so folgt auch scheinbar korrekt sein Schluss auf den Absolutcharakter des Raumes als dem einzigen noch verbleibenden Referenzobjekt, gegenüber dem die Which-is-which Händigkeit erklärt werden kann. In Fortführung des obigen Zitat schließt Kant daher:

Es ist hieraus klar, daß nicht die Bestimmungen des Raumes Folgen von den Lagen der Teile der Materie gegeneinander, sondern diese Folgen von jenen sind, und daß also in der Beschaffenheit der Körper Unterschiede angetroffen werden können und zwar wahre Unterschiede, die sich lediglich auf den absoluten und ursprünglichen Raum beziehen, weil nur durch ihn das Verhältnis körperlicher Dinge möglich ist […].

- Kant (1768), S. 1000

Wie bereits bemerkt, ist der Relationalist aber nicht verpflichtet, einer einzelnen Hand eine Händigkeit im Which-is-which-Sinne zuzusprechen, und Kant kann natürlich auch nicht beweisen, dass ihr eine solche Händigkeit zukommen muss. Sein Hinweis, dass bei Hinzufügung eines weiteren händigen Objekts, nämlich des menschlichen Körpers (ohne Hände), die paradoxe Situation entstünde, dass die Hand nun auf beide Seiten des Körpers passen müsse, ändert ja ersichtlich die Ausgangssituation. Denn wir haben es nun nicht mehr mit einem, sondern zwei händigen Objekten im Raume zu tun, und wie bereits Weyl (1928) gezeigt hat, stehen dem Relationalisten sehr wohl die mathematischen und begrifflichen Mittel zur Verfügung, die Händigkeit eines Objekts als solche zu bemerken und auch zu beschreiben, dass ein händiges Objekt sich von seinem gespiegelten, inkongruenten Gegenstück unterscheidet. Für den Relationalisten ist rechts einfach das konventionelle Gegenteil von links, und in einer möglichen Welt, in der es ein oder mehrere händige Objekte gibt, entstehen ihm keine diesbezüglichen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten entstehen nur, falls es nötig wäre, in irgendeiner Phase des Gedankenexperiments vom Vorliegen der stärkeren Which-is-which-Händigkeit auszugehen. Genau dies suggeriert Kant, indem er behauptet, auch die einzelne Hand im Kosmos sei notwendig entweder eine rechte oder eine linke.

Es ist instruktiv, auf die Parallelen zu Newtons substantialistischer Argumentation hinzuweisen. So wie Newton es für abwegig hielt, dass das Eimerexperiment im leeren Raum anders ablaufen könne, hält Kant es für abwegig, dass eine Hand im leeren Raum keine Which-is-which-Händigkeit besitzt. Beide Autoren versuchen dann, physikalische Eigenschaften – Trägheit einerseits und Which-is-which-Händigkeit andererseits – unter Berufung auf den absoluten Raum zu erklären, indem sie die Existenz dieser Eigenschaften auch für den leeren Raum behaupten. Dabei geben beide keinerlei spezifischen Kausalmechanismus an, sondern behaupten ad hoc, nur der Raum selbst könne für die Existenz dieser Eigenschaften verantwortlich gemacht werden.

In der modernen Physik tritt nun im Gegensatz zur klassischen Mechanik ein bemerkenswerter Umstand auf, denn im Jahre 1957 wurde anhand des Betazerfalls erstmals ein physikalischer Prozess beobachtet, bei dem es tatsächlich zu einer Auszeichnung einer Händigkeit im stärkeren Which-is-which-Sinne kommt. Dieser Umstand ist als Paritätsverletzung im Rahmen der schwachen Wechselwirkung bekannt. Aufgrund der Paritätsverletzung sind gespiegelte Modelle der Raumzeit nicht mehr Leibniz-äquivalent. Dies lässt sich, ohne auf physikalische Details einzugehen, besonders plastisch machen an der Tatsache, dass gewisse Elementarteilchen dem heutigen Standardmodell zufolge ausschließlich in einer ausgezeichneten Händigkeit vorkommen. So existieren etwa ausschließlich linkshändige Neutrinos im Universum. John Earman (1989) hat hervorgehoben, dass dies zu einer Revitalisierung des Kantischen Arguments mit modernen Mitteln führt:

The failure of mirror-image reflection to be a symmetry of laws of nature is an embarrassment for the relationist account […] for as it stands that account does not have the analytical resources for expressing the law-like left-right asymmetry for the analogue of Kant’s hand standing alone. If we may put some twentieth-century words into Kant’s mouth, let it be imagined that the first created process is [a ı-decay]. The absolutist has no problem in writing laws in which [a so-and-so-handed decay] is more probable than [the other], but the relationist […] certainly does, since for him [both decays] are supposed to be merely different modes of presentation of the same relational model. Evidently, to accommodate the new physics, relational models must be more variegated than initially thought.

- Earman (1989), S. 148

Wie es scheint, liefert also die Paritätsverletzung dem modernen Substantialisten ein starkes Argument für seine Position. Die Diskussion in der jüngeren Literatur hat aber zu Tage gefördert, dass der Substantialist hier nur einen vermeintlichen Sieg davonträgt (vgl. Lyre (2005)). Will der Substantialist nämlich mehr als eine bloße ad-hoc-Erklärung liefern, so führt dies bislang auf hochgradig unplausible Vermutungen. Nach Ansicht von Nick Huggett (2000) müsste der Substantialist ein explizites physikalisches „Orientierungsfeld“ einführen. Als ein wahrhaft physikalisches Feld müsste es dynamische Eigenschaften besitzen und einer entsprechenden Differentialgleichung genügen, andernfalls drohen Verletzungen fundamentaler Prinzipien wie der Lokalität oder auch der Kausalität. Es ist jedoch nicht zu sehen und auch von niemandem gezeigt worden, wie ein experimentell validierbares Modell eines solchen Feldes auszusehen hätte. Carl Hoefer (2000) hat andererseits die Ansicht vertreten, dass eine Erklärung der Eigenschaft ausgezeichneter Händigkeit den Substantialisten darauf festgelegt, diese Eigenschaft auf dasjenige spezielle Raumgebiet zu beziehen, den das betreffende physikalische Objekt einnimmt. Die absolute Raumzeit müsste jedem Elementarteilchen an jedem möglichen Raumzeit-Punkt, den das Teilchen besetzen kann, dessen Which-is-which-Händigkeit „induzieren“. Damit aber wäre der Substantialist wiederum auf den haecceitistischen Mannigfaltigkeits-Substantialismus festgelegt, der nach weit verbreiteter Ansicht durch das hole-Argument ausgehebelt wurde.

Die Diskussion um den Händigkeits-Substantialismus ist daher nach wie vor offen und zeigt mehr als exemplarisch, dass auch und gerade in der modernen Physik die Frage nach dem ontologischen Status der Raumzeit eine weiterhin virulente Frage ist, die nicht nur in einer langen philosophischen Tradition steht, sondern, wie es scheint, auf absehbare Zeit auch noch weiter stehen wird.

2. Empfehlung

- Der Stoff, aus dem der Kosmos ist: Wer weiter an dieser Debatte – und vor allem am „Eimer-Experiment“ – interessiert ist, wird mit diesem recht einfachem Buch (insb. Kapitel 2) sehr gut bedient sein.

- https://plato.stanford.edu/entries/spacetime-theories/

Stand: 2016

Philoclopedia

Philoclopedia

ghovjnjv (Donnerstag, 08 September 2022 12:59)

1