Philosophie der Biologie

Die Philosophie der Biologie (auch: Biophilosophie) untersucht die logischen, ontologischen, erkenntnistheoretischen, methodischen, sprachlichen und (bio-)ethischen Grundlagen der Biowissenschaften:

1. Logik: Welche logische Struktur hat eine Klassifikation?

2. Ontologie: Was ist Leben? Ist der Geist eine Funktion des Gehirns?

3. Erkenntnistheorie: Hat die Evolutionstheorie epistemologische Konsequenzen? Gibt es angeborenes Wissen?

4. Wissenschaftsphilosophie: Lässt sich Biologie auf Chemie reduzieren? Können teleologische oder historische Erklärungen gerechtfertigt sein?

5. Sprachphilosophie: Ist die Selektionstheorie tautologisch?

6. Ethik: Hat die Evolutionstheorie ethische Konsequenzen? Welche Gefahren und Potentiale birgt die Techni-, und Ökonomisierung der Genfoschung?

Hinweis: Dieser Aufsatz behandelt die theoretische Biophilosophie.

Bezüglich der praktischen Biophilosophie siehe: Bioethik.

1. Geschichte

Aristoteles gilt als Begründer der Philosophie der Biologie (und auch der Zoologie). Seine Philosophie prägte das westliche Denken über das Leben bis in die Neuzeit. Für Aristoteles besteht ein Lebewesen aus einem Körper und aus einer Seele. Dabei verhält sich die Seele zum Körper wie die Form zur Materie-, wie also eine Statuenform zur Bronze. Wie die Form und Materie einer Statue, so sind auch die Seele und der Leib bei Aristoteles irreduzibel Eigenschaften einer einzigen Substanz (siehe: Eigenschaftsdualismus). Die Seele hat gewisse Funktionen wie essen, atmen, wachsen und schlafen. Der höchste Zweck (Causa finalis) der Seele ist aber die Selbstverwirklichung des Lebewesens.

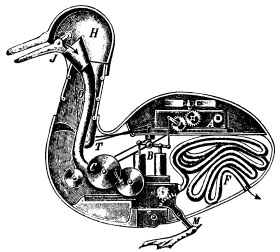

Das aristotelische Denken war weithin prägend für die abendländische Philosophie. Insbesondere das Prinzip der Zweckursache wurde in vielen Philosophien übernommen und führte auch zum teleologischen Gottesbeweis. Erst in der Neuzeit wurde das teleologische Denken durch das mechanistische Weltbild und dem cartesianischen Dualismus verdrängt. Für René Descartes waren essen, atmen, wachsen und schlafen Funktionen des Körpers, die Seele sei nur der Geist und ihre Funktion das Denken. Da sich das Verhalten von Tieren rein mechanistisch erklären lässt, haben diese keine Seele.

Immanuel Kant betrachtete den Organismus als "organisiertes Wesen", das mechanistisch und zweckmäßig erklärt werden muss. Die Entstehung einer Flosse mag beispielsweise noch mechanistisch erklärt werden können, wir verstehen sie aber erst, wenn wir ihre Zweckmäßigkeit begreifen. Die Flosse dient dem Fisch als Schwimmorgan und bezieht sich als Mittel und Zweck zum Überleben auf alle anderen Organe. Dabei widersprechen sich mechanistische und zweckmäßige Erklärungsansätze nicht, Kant fragt sich sogar, ob nicht "in dem uns unbekannten inneren Grunde der Natur selbst die physisch-mechanische und die Zweckverbindung an denselben Dingen in einem Prinzip zusammenhängen mögen." (KrU, § 70). An diesem Gedanken anknüpfend fragt er sich, ob die Ähnlichkeit der Tierarten nicht die gemeinsame Abstammung von einer "Urmutter" nahelegt und greift den Kerngedanken der Evolutionstheorie vorweg.

Aristoteles und Kant sahen die Zweckmäßigkeit als wesenhaftes Merkmal des Lebendigen an. Dahingegen behauptet der Vitalismus, dass das Lebendige durch eine innere Lebenskraft (vis vitalis) bestimmt sei. Diese Lebenskraft sei immateriell und das Organische damit wesenhaft verschieden vom Anorganischen. Der Vitalismus kam im 16. Jahrhundert auf und wurde insbesondere im 18.- und 19. Jahrhundert diskutiert. Spätestens seit dem 20. Jhr. gilt er aber als widerlegt, da im Urey-Miller-Experiment organische Moleküle aus abiotischen Bedingungen erzeugt werden konnten (Chemische Evolution).

Die gegenwärtigen Biowissenschaften begreifen Lebewesen nicht mechanistisch oder vitalistisch, sondern auf Grundlage eines Systemismus und Organizismus. Der Systemismus ist zunächst ontologisch neutral und charakterisiert Leben über Aktivitäten wie Homöostase, Fortpflanzung, Energie- und Stoffwechsel. Der Organizismus ist naturalistisch, da er anders als der Vitalismus das Leben als ein natürliches Phänomen betrachtet. Er ist aber nicht physikalistisch und damit auch nicht mechanistisch, da Leben nach ihm emergente Eigenschaften besitzt, die unbelebte Materie nicht aufweist.

2. Theoretische Biophilosophie

Zur praktischen Biophilosophie siehe: Bioethik.

2.1. Ontologie und Epistemologie

Die gegenwärtige Biophilosophie betrachtet die belebte und unbelebte Natur als etwas Veränderliches. Damit bricht sie mit dem Essentialismus und dem Platonismus, die jahrhundertelang das abendländische Denken beherrschten. Der Essentialismus besagt, dass Entitäten notwendige Eigenschaften besitzen. Und laut dem Platonismus sind Gegenstände ein Abbild ontologisch übergeordneter Ideen. Die moderne Evolutionstheorie lehrt aber, dass Lebewesen sich andauernd verändern und keine Essenz besitzen oder Teil einer überzeitlichen Realität sind.

Die Ontologie der modernen Biowissenschaften ist umfangreicher als die der Physik oder Chemie. Während die Physik nur einige dutzend Objektklassen wie Fermionen, Planeten und Schwarze Löcher kennt, zählt die Biologie hunderttausende Objektklassen. Aufgrund der zusammenhängenden Entwicklung von Organen, Zellen und Tierarten sind die Unterschiede zwischen diesen Objektklassen zudem graduell und ihre Einteilung in ontologische und biologische Kategorien deshalb schwierig. Es stellt sich deshalb auch die Frage, welches der elementare Untersuchungsgegenstand der Biowissenschaften ist. Für Rudolf Virchow war die Zelle der "Elementarorganismus", seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hat aber eher das Genom diesen Status inne.

Im Rahmen der Debatte um Reduktionismus und Emergenz wird zudem diskutiert, ob biologische Entitäten letztendlich chemische oder physikalische Entitäten sind. Viele Wissenschaftler sind implizite Reduktionisten und damit der Meinung, dass Systeme prinzipiell durch Rückführung auf ihre Bestandteile erklärt werden können. Biologische Systeme wie Lebewesen weisen jedoch Eigenschaften wie Adaptionsfähigkeiten auf, die etwa in der Quantenphysik gar nicht vorkommen. Obwohl ein Tiger also aus nichts anderem besteht als aus Feldern und Elementarteilchen, kann er nicht explanatorisch auf diese reduziert werden. In den Fachbereichen Soziobiologie und Neurobiologie spielen außerdem Eigenschaften wie Kognition, Qualia und Intentionalität eine Rolle, die nicht einmal biologisch oder überhaupt nicht naturwissenschaftlich erklärbar scheinen.

2.2. Methodologie und Experiment

Die Forschungsmethoden der Biowissenschaften sind ebenso zahlreich wie ihre Objektklassen. Sie reichen von ingenieurwissenschaftlichen Methoden in der Biotechnologie, narrativen Methoden in den Neurowissenschaften bis hin zu geschichtswissenschaftlichen Methoden in der Paläontologie. Biowissenschaftliche Theorien haben meistens nur einen sehr eingeschränkten Geltungsbereich. Ausnahmen bilden einige Prinzipien aus der Evolutionstheorie, die versuchsweise auch auf die kosmologische Evolution übertragen werden. Wichtigen Gütekriterien wie Einfachheit, Falsifizierbarkeit und Wiederholbarkeit sind in der Biologie und insbesondere in der Evolutionsbiologie Grenzen gesetzt.

In der biowissenschaftlichen Praxis ist das Lebewesen nicht nur Objekt sondern auch Subjekt. Deshalb können einige Fragestellungen in der Biologie auch sowohl aus der Innen- als auch aus der Außenperspektive angegangen werden. Beim Feststellen von neuronalen Korrelaten wird beispielsweise auf die subjektive Erlebnisperspektive von Menschen zurückgegriffen.

Das Experiment dient in den Biowissenschaften nicht nur als Bestätigung für bestehende Theorien, sondern hat meist selbst eine forschende Funktion (exploratives Experiment). In vielen Fachbereichen ist eine idealisierte Kontrollsituation aber auch gar nicht möglich, dies gilt insbesondere in der Ökologie und in der Verhaltensforschung, aber auch in der Molekularbiologie. Die Einzigarkeit der Lebewesen, die Historizität der Evolution als Ganzes oder die Notwendigkeit von speziellen Umweltbedingungen für Modellorganismen schaffen ebenso Einschränkungen für biologische Experimentalsysteme. Dasselbe gilt für Experimente an toten Objekten (In-vitro-Experimente). Sie werfen die Frage auf, inwieweit sie Rückschlüsse auf lebende Systeme zulassen, aber auch ob sich die Experimentalbiologie tatsächlich (nur) mit der belebten Natur befasst.

Siehe auch:

Stand: 2018

Philoclopedia

Philoclopedia